内容提要:

学校学生在全国工业工程案例大赛暨中国创新方法大赛工业工程创新方法专项赛中荣获特等奖

2021年上海高校辅导员“领导艺术提升”专题培训在学校开班

学校参加交通运输部海事局机构院校专家学者、 智库代表座谈会

上海交通大学王如竹教授来校作学术报告

杨善林院士来校作学术报告

上海海事法院汪彤院长一行来访

学校举行第三届国际青年学者论坛

学校团队在2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛中获奖

学校正式获批世界知识产权组织技术与创新支持中心

学校主持制定的《船舶管理公司服务规范》(DB31/T 1316-2021)标准于今日生效实施

学校5项成果获2020年度上海市科学技术奖

学校校企协同育人工作入选首批“上海高校辅导员特色工作法”

11.22

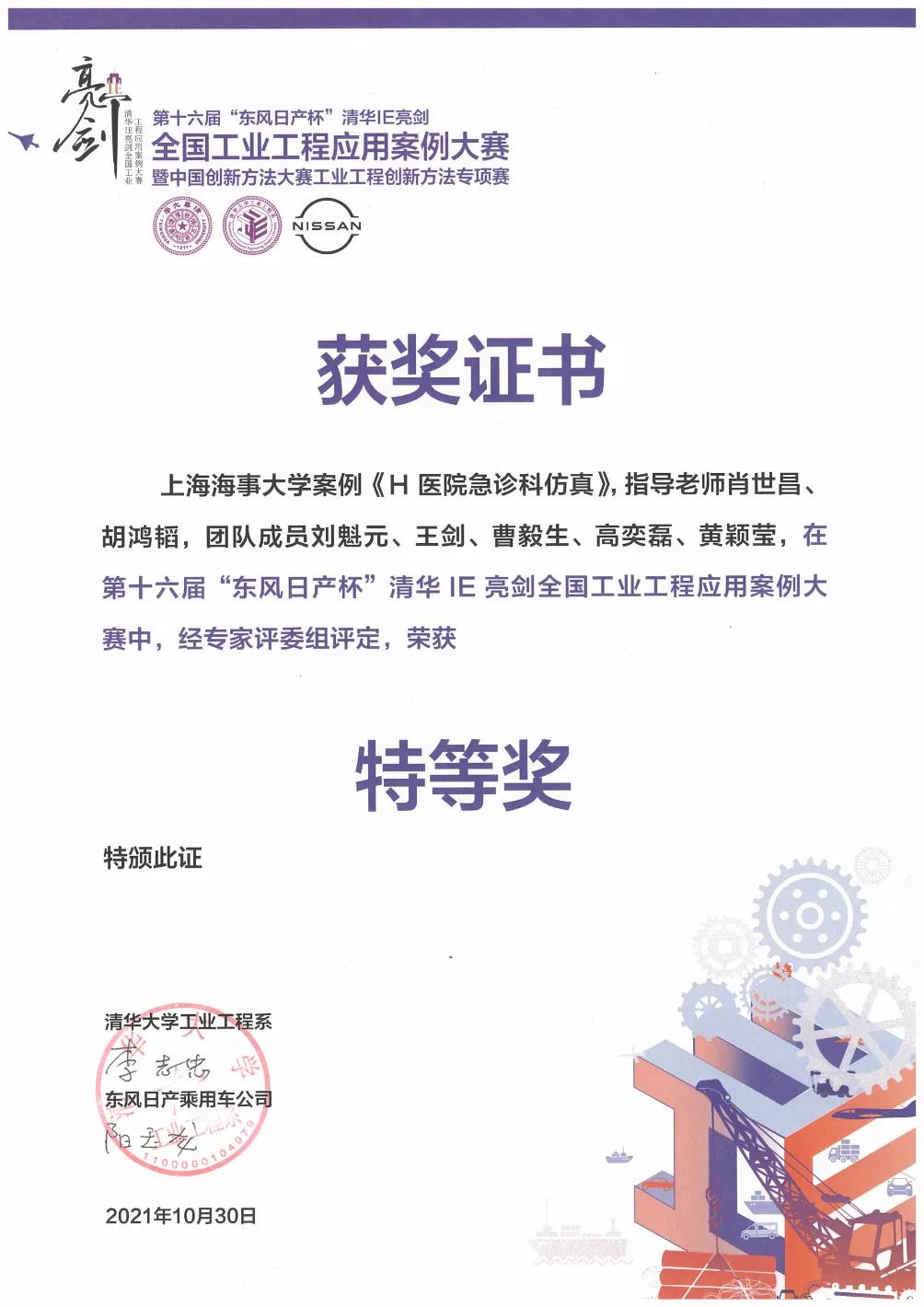

学校学生在全国工业工程案例大赛暨中国创新方法大赛工业工程创新方法专项赛中荣获特等奖

近日,第十六届“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛暨中国创新方法大赛工业工程创新方法专项赛在清华大学在线举办。本校学生提交的《H医院急诊中心的仿真与优化》创新案例,从全国工业工程类专业提交的204份案例中脱颖而出,在全国总决赛中荣获特等奖,实现了学校在该项赛事的新突破。

竞赛期间,学校物流工程学院工业工程系肖世昌、胡鸿韬两位指导老师在近三个月的赛程中,从案例分析、仿真建模、软件应用、课件制作、竞赛汇报等多个环节对学生进行了系统细致地指导,为本次竞赛获得佳绩保驾护航。参赛学生工业工程专业2019级5名本科生刘魁元、王剑、曹毅生、高奕磊和黄颖莹克服了重重困难,坚持不懈、勇于不断挑战自我,终于获得竞赛特等奖。

近年来,学校物流工程学院坚持教学与科研相互促进的办学理念,注重培养学生分析和解决问题的能力。尤其是在学校工业工程国家一流本科专业建设项目支持下,工业工程系教师注重探索教育教学改革新理念,使学生的创新能力和团队合作能力稳步提升。

本届赛事共有来自于清华大学、上海交通大学、天津大学、西安交通大学等42支队伍参加,是目前我国工业工程领域规模影响广、专业水平高的比赛,也是展示我国工业工程推广应用最新成果的重要平台。

11.22

2021年上海高校辅导员“领导艺术提升”专题培训在学校开班

11月22日上午,2021年上海高校辅导员“领导艺术提升”专题培训开班仪式在学校举行。来自东华大学、上海大学、上海理工大学、上海师范大学、上海海洋大学、上海电力大学、上海第二工业大学、上海应用技术大学、上海政法学院、上海海事大学等20余所高校近50名辅导员参加培训。

学生处处长张道兵对来自全市各高校的辅导员表示欢迎。他指出,高校辅导员要结合当前高校学生工作面临的新形势和新问题,多学习、多思考,不断借鉴先进的管理经验,提升自身领导艺术和领导能力,以应对不断变化的学生工作需要。

此次培训为期5天,通过主题报告、团体辅导、分组讨论、水上项目体验以及交流分享等多种形式,对学员进行魅力领导者形象与沟通艺术、领导力提升、领导力危机应对、国学与领导力素养养成、自我赋能与职业领导力素养提升等课程的培训,促进高校辅导员领导艺术素养与能力提升。

11.23

学校参加交通运输部海事局机构院校专家学者、 智库代表座谈会

11月23日,交通运输部海事局机构院校专家学者、智库代表座谈会通过网络举行,交通运输部海事局李宏印副局长主持,杨新宅副局长、寿涛副局长出席。学校副校长施欣、国际交流处负责人代表学校参会。

李宏印副局长在发言中指出,习近平主席在第二届联合国全球可持续交通大会上的主旨讲话及2021北外滩国际航运论坛贺信内容,深刻阐释了可持续交通发展的重要意义,对海事事业提出了新要求。为落实习近平主席的讲话和贺信精神,开创海事现代化发展新格局,交通海事系统的各个单位需要群策群力,积极作为,希望机构和院校发挥专业优势,贡献智慧和力量,为交通强国建设添砖加瓦。

施欣副校长在会上作交流发言,介绍了学校通过亚洲海事技术合作中心(MTCC Asia)参与国际海事组织工作,助力加快建设交通强国的典型案例,并就如何进一步提高站位,践行共商共建共享的全球治理观,切实深入地参与全球海事治理,引领前沿国际海事技术规则制定等提供思路和建议。

会上,交通运输部科学研究院、水运科学研究院、规划研究院、中国交通通信信息中心、中国海事仲裁委员会、中国航海学会、天津海事法院、浙江海事局、大连海事大学等单位交流发言,从各自的专业特色和优势出发,对交通运输部海事局战略发展的重点方向和主要内容提供建议,共同谋划下一阶段海事事业高质量发展新篇章。

11.24

上海交通大学王如竹教授来校作学术报告

11月24日下午,学校系列高层次人才专家讲座活动——“东海大讲堂”第19讲开讲。上海交通大学制冷与低温工程研究所所长王如竹教授应邀来校作题为 “用于能量转换和管理的吸附剂及其与能源-水-空气的跨学科交叉研究”的学术报告。学校相关学科领域教师、研究生近200人参会。

王如竹介绍了有机金属框架、水蒸气吸附机构,以及新型复合吸附剂的内容,并以吸附材料为例,详细介绍了其团队目前研究的各种吸附材料及其适用的范围与局限性,深入讲解了其团队正在研究的各种热泵:吸附制冷/热泵、用余热冷却数据中心的硅胶-水吸附式制冷机、用于数据中心冷藏的吸附式热电池、空气湿度热泵、带有干燥剂换热器的热泵、用于轨道交通的高效热泵,以及用于手机芯片热管理的仿生学涂层等,并对未来在吸附性热泵、吸附性热电池、吸附式大气集水、吸附式脱盐、吸附式热管理等方向的发展做出预测。

在交流互动环节,参会师生与王教授展开热烈讨论,氛围活跃。王教授详尽地解答了大家提出的问题。

本次报告会由科技处、商船学院共同主办。

11.25

杨善林院士来校作学术报告

11月25日下午,学校系列高层次人才专家讲座——“东海大讲堂”第20讲报告会在行政楼128会议室举办。杨善林院士应邀来校为师生作了题为“管理科学与工程学科建设经验与展望”的学术报告。校党委书记宋宝儒、校长陆靖、副书记贺莉出席,报告会由陆靖校长主持。

杨善林从数据科学与智能决策、知识工程与信息系统、高端装备智能制造工程管理、空天系统管理、智能诊疗机器人与智慧医疗健康管理、智能能源环境协同管理等6个学科方向详细介绍了合肥工业大学管理科学与工程学科的发展历程,分享了学科发展初期情况、专业导论课程的设置、研究生招生与条件建设、国家级规划教材申报等学科发展过程中的经验。杨善林勉励师生,以扎实做好双一流建设的实际行动,践行立德树人、为国育才,攻坚克难、为民造福的初心和使命。

陆靖在总结中指出,杨善林院士的报告阐释了学科发展如何处理好“自转”与“公转”的关系,展示了如何从实际问题中凝炼高水平问题,从而产生高水平的学术成果。作为应用研究型大学,学校应当将海事特色作为学科发展的切入点,注重多学科交叉融合,兼顾科研与教学,真抓实干,做好一流学科的建设工作,提升学校的学术地位。

杨善林一行还参观了学校“吴淞”号特种液货模拟船,认真听取了“吴淞”号特种液货模拟船的基本结构及其在教学、培训、科研、科普等方面的介绍。他指出,学校的管理科学与工程学科应发挥在航运、物流、海洋等领域的优势与特色,做真正落地的研究,为中国航运强国战略、上海国际航运中心建设等做出自己应有的贡献。

本次报告会由科技处、经济管理学院共同主办。学校相关职能部门负责人、学院党政负责人、管理科学与工程学科学位委员会成员、博硕士生导师,以及相关领域研究生140余名聆听了报告。

11.25

上海海事法院汪彤院长一行来访

11月25日上午,上海海事法院党组书记、院长汪彤,副院长胡永庆,政治部主任沈英明等一行7人来访。校党委书记宋宝儒、校长陆靖及党委办公室、校长办公室、研究生院、学生处、法学院等相关部门、学院负责人与来宾座谈。

宋宝儒对汪彤一行表示欢迎。他表示,学校和上海海事法院专业领域相近,历史渊源深厚,在上海国际航运中心建设中承担着相近的任务,以往开展了一系列成功的合作,建立了深厚的感情和友谊。希望双方今后围绕交通强国、航运强国战略,进一步拓展合作领域和合作深度,推动双方共同发展。

陆靖表示,学校正抓住上海国际航运中心建设的机遇,集中力量发展海事相关的法学学科,希望双方加强联系沟通,不断提升合作层次和水平,有更多的师生从学校走出去,到海事法院实习、挂职,借助海事法院的平台学以致用,提升实践能力。

汪彤表示,目前我国高端航运法律人才紧缺,海事司法和海事仲裁方面国际影响力不强,希望双方进一步优势互补、资源共享,在建设世界一流海事法院和建设具有全球影响力的高水平海事大学过程中,为临港新片区制度创新和上海国际航运中心建设贡献应有的力量。

双方就联合举办海商法国际论坛、开办专题高端培训班、学生实习实践、精品成果宣介等方面开展合作进行了深入交流。

11.29

学校举行第三届国际青年学者论坛

11月29日,学校举办第三届国际青年学者论坛。校党委书记宋宝儒、副校长施欣、市教卫工作党委人才处处长王庆宇等出席。本次论坛启动仪式面向全球直播,近万人观看了现场直播。

宋宝儒致欢迎辞,他代表学校向与会海内外青年学者表示热烈欢迎。他指出,学校是一所以航运、物流、海洋为特色的多科性大学,特色领域的深厚积淀将为广大青年学者提供更为广阔的才华施展空间。学校持续深化“人才强校”战略,以开放的视野引才、聚才、用才,不断完善人才战略布局,推进支撑保障体系,创新人才发展机制,为各类人才拓宽视野、提升能力提供良好的发展平台。

王庆宇在致辞中指出, 上海海事大学第三届国际青年学者论坛是学校积极贯彻落实中央及上海市人才工作会议精神的体现,上海正在大力推进“五个中心”“五大新城”建设,上海要发挥人才高地作用,吸引更多优秀人才,让人才安心、安身、安业。他表示,上海的教育系统也将为人才发展尽可能创造条件,鼓励青年人才申报的一系列人才计划,为各类人才提供支持。

施欣围绕学校的办学历史、总体概况、内涵建设等方面作具体介绍,阐明了学科建设、学术水平及人才发展的重要性。他代表学校诚挚邀请青年学者加盟、选择上海海事大学作为事业发展的舞台。

在交流发言环节,学校近年优秀青年学者代表交通运输学院副院长翁金贤、物流工程学院教授刘祥伟分别进行交流发言。

本次论坛旨在给广大海内外优秀青年学者搭建沟通交流的平台,在前沿科技及热点研究领域开展研讨,促进海内外优秀青年学者全面了解学校并建立交流合作,推动学校人才队伍建设尤其是青年人才队伍建设, 助力高水平地方高校学科建设和上海市高峰高原学科建设。

论坛包括1个主论坛、5个分论坛以及11个学术交流专场,5个分论坛分别由商船学院、交通运输学院、经济管理学院、物流工程学院、海洋科学与工程学院承办。论坛得到海内外青年学者的广泛关注与踊跃报名,参会人数与层次再创新高。受邀参加分论坛及专场交流的青年学者通过专题报告、学术研讨形式,与学科专家学者开展交流,并有学者表达了希望开展合作或加盟学校的意向。

11.30

学生团队在2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛中获奖

近日,2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛(第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛)全国总决赛获奖情况公布,学校参赛团队分别获得“智能机器人”赛项银奖和“势能驱动车”赛项铜奖,创造学校在该项赛事上的最好成绩。

学校工程训练中心胡肇炜、赵忠贤老师指导的物流工程学院杨航、周易凡、魏辰罡学生团队获得“智能机器人”赛项全国银奖(全国第21名),胡肇炜、杨国策老师指导的物流工程学院李久昌、何康琪,交通运输学院张路阳学生团队获得“势能驱动车”赛项全国铜奖。

中国大学生工程实践与创新能力大赛是全国大学生工程训练综合能力竞赛的升级和完善,本次决赛于9月16日-18日在北京举行,共吸引全国704所高校、1.9万个团队参加。

大赛重点考察学生利用跨学科理论、知识,解决面向实际问题的设计、制造、创新能力,强调工程思维、工程创新、工程伦理和团队合作等综合素质,为优秀人才脱颖而出创造条件,推动全国高等教育内涵建设。

12.1

学校正式获批世界知识产权组织技术与创新支持中心

日前,由国家知识产权局主办的技术与创新支持中心(TISC)及高校国家知识产权信息服务中心交流研讨活动通过“主会场(北京)+分会场(各省市)”“线下+线上”相结合的方式举行。活动期间同时举行了第四批TISC以及第三批高校国家知识产权信息服务中心的授牌仪式。

学校以上海海事大学知识产权信息服务中心(挂靠图书馆)为牵头单位,科技处、技术转移中心等部门参与完成各项筹建任务,顺利通过世界知识产权组织(WIPO)和国家知识产权局的联合评估,正式获批成为WIPO在华设立的第四批TISC运行机构之一。筹建期内,上海海事大学从基础设施完善、规章制度建立、人才队伍建设、业务开展等方面进行了大量工作,其中,提供的服务主要包括:面向学校、企业和政府部门组织举办了10场公益培训、提供特定检索和技术分析报告10余份,专设“上海海事大学TISC”微信公众号开展知识产权知识传播与宣传,打造“海知信微课”,录制20余期短视频讲述专利相关知识点及实用技巧,组织开展“临港新片区大学生知识产权知识竞赛”“临港新片区知识产权高端论坛”“知识产权全流程服务沙龙”等活动,为校内师生和行业用户提供数据库检索、论文查证、原文传递等各类服务超过2300余篇次,科技查新服务300余项,数千名师生和百余家企业受益。

TISC作为WIPO发展议程框架下的合作项目,已成为我国知识产权信息公共服务体系和全球TISC网络的重要组成部分。目前,WIPO和国家知识产权局已完成TISC首期建设目标,分四批次认定了101家单位为TISC运行机构,上海共有2家高校获批TISC,分别是上海交通大学(第一批)、上海海事大学(第四批)。

上海海事大学TISC将充分发挥自身资源和人才优势,立足高起点,提升服务能力和服务水平,充分发挥TISC对创新发展的独特和重要支撑作用,服务学校学科建设和科技创新,服务区域经济和重点特色产业高质量发展,助力中国(上海)自由贸易试验区临港新片区建设、浦东新区打造社会主义现代化建设引领区。

12.1

学校主持制定的《船舶管理公司服务规范》(DB31/T 1316-2021)标准于今日生效实施

由上海市交通委员会发起,学校联合上海国际航运中心发展促进会国际船舶管理分会起草编制的《船舶管理公司服务规范》(DB31/T 1316-2021)地方标准于2021年9月14日正式发布,于2021年12月1日起正式生效实施。

在学校和学院的关心支持下,作为校内项目承担单位,商船学院耿鹤军团队充分发挥航海和船舶管理经验丰富的专业优势,与上海国际航运中心发展促进会国际船舶管理分会成员单位的负责人、船级社审核专家、行业主管机关以及方便旗国家海事代表一起调研走访,开展内部研讨和专家研讨,不断优化和完善标准细节,历时两年,最终形成了标准文本。

该标准的生效实施,一方面,在政府转变职能,减少事前审批,加强事中事后监管的“放、管、服”背景下,主管机关有了对船舶管理公司进行事中事后监管规范;另一方面,该标准全面规范了船舶管理公司的服务过程和水平,更好地为航运业提供优质、高效、规范的船舶管理管理服务。

《船舶管理公司服务规范》(DB31/T 1316-2021)标准作为国内船舶管理的第一个行业服务规范,填补了该领域的空白,有助于促进船舶管理行业健康发展,助力上海“四个品牌”建设的航运服务品牌建设,促进上海国际航运中心软实力提升。

作为航海专业技术团队,耿鹤军团队成员始终坚持航海实践与教学研究相结合的理念,“产”和“教”相互促进,在商船、极地科考船担任实职开展航海生产一线实践。在实践中,找教学研究的素材和方向;在研究中,充分结合航海实践经验,做出符合行业发展需要的成果。

12.1

学校5项成果获2020年度上海市科学技术奖

12月1日上午,上海市科学技术奖励大会在上海展览中心中央大厅举行,表彰为国家、为上海科技事业和现代化建设作出突出贡献的科技工作者。学校5项成果获奖。部分获奖课题组代表受邀出席了会议。

由信息工程学院张颖教授主持的“动态自组网式海洋环境实时监测技术及应用”和商船学院阚安康高工主持的“长效环保安全真空绝热材料关键技术研发与应用”荣获科技进步二等奖。

由海洋科学与工程学院耿安朝教授主持的“旋转错流式膜分离技术与产品研发及其产业化”荣获技术发明三等奖。由商船学院胡勤友教授主持的 “船舶AIS智能应用与航行安全保障关键技术”荣获科技进步三等奖。

信息工程学院周日贵教授参与上海申通地铁集团有限公司等单位共同完成的“轨道交通供电智能运维平台研发及应用”荣获科技进步二等奖(学校为第二完成单位)。

12.2

学校校企协同育人工作入选首批“上海高校辅导员特色工作法”

近日,上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会公布了上海高校辅导员特色工作法名单(沪教委德〔2021〕31 号),学校经济管理学院高涛老师负责的“企业家辅导员”校企协同育人工作法成功入选。

“企业家辅导员”校企协同育人工作法以“开门办学”理念为指引,积极探索“三全育人”新方法,加强与企业之间的链接,引入企业界人士参与高校教育,通过精神感召、经验传递、生涯建构等提升大学生市场竞争力,打造学校与企业人才培养与就业的闭环生态圈。工作法从选聘招募、活动内容、工作机制三个层面涵盖了“企业家辅导员”项目的全过程。

学校经济管理学院自2018年试点开展“企业家辅导员”项目以来,已聘任四届共94位企业高管,其中校友30位,已举办暑期实习专场招聘会3场,校企联合定向培养班4期,校企论坛6场,增设奖助学金8项,签署合作协议单位28家,企业接待学生调研参访40余次,开展校企团队活动210余场,影响辐射3500余人,为学生成长与企业发展搭建了广阔舞台。“企业家辅导员”项目不断深化校企合作的内涵与效果,扩大企业与学校合作的空间,为学校教育事业高质量发展提供助力。

本次上海高校辅导员特色工作法经高校推荐、材料审核、专家评审等环节,最终43个项目入选首批名单。

来源:学校主页新闻

策划:校长办公室(校友联络处)

编辑:尹伽迪